2025年9月抄読会まとめ~気管支鏡とCTガイド下生検の比較・ビタミンAと肺の関係・PPFに対するネランドミラスト~

御発表頂いた小林先生、清水先生、竹原先生ありがとうございました。

抄読会の内容を振り返らせて頂きます。

1) 高崎総合医療センター 呼吸器内科 小林夏緒先生

「肺結節に対するナビゲーション気管支鏡検査または経胸壁針生検」

R.J. Lentz, et al. Navigational Bronchoscopy or Transthoracic Needle Biopsy for Lung Nodules. The New England Journal of Medicine. 2025;392:2100-12.

検診などで発見された肺結節の診断には、気管支鏡検査やCTガイド下生検が行われることが多いかと思います。両者の相対的な診断精度は不明でした。

今回の論文では、ナビゲーション気管支鏡検査と経胸壁針生検の双方の適応である症例に対して、両群で比較を行っています。

研究者主導の多施設共同、非盲検、無作為化、並行群間比較、非劣性試験であり、対象は

直径10-30mmの末梢性単発結節になります。アメリカ国内の7施設で行い、登録期間は2020年9月16日から2023年の6月14日でした。

結節位置(肺外側1/3vs中間1/3)、癌リスク(≤50% vs >50%)、施設で層別化しサブグループ解析を行ないました。

介入の性質上、術者・患者は盲検化不可能でした。

介入の詳細ですが、ナビゲーション気管支鏡は全身麻酔下で行われ、生検器具の種類・生検回数は手技実施者の裁量に委ねられました。手技直後に気胸の有無を評価するため透視検査を実施しています。経皮的CTガイド下針生検は、局所麻酔+鎮静または全身麻酔で行われ、針サイズ・生検回数・処置後の気胸評価方法は手技実施者の裁量に委ねられました。

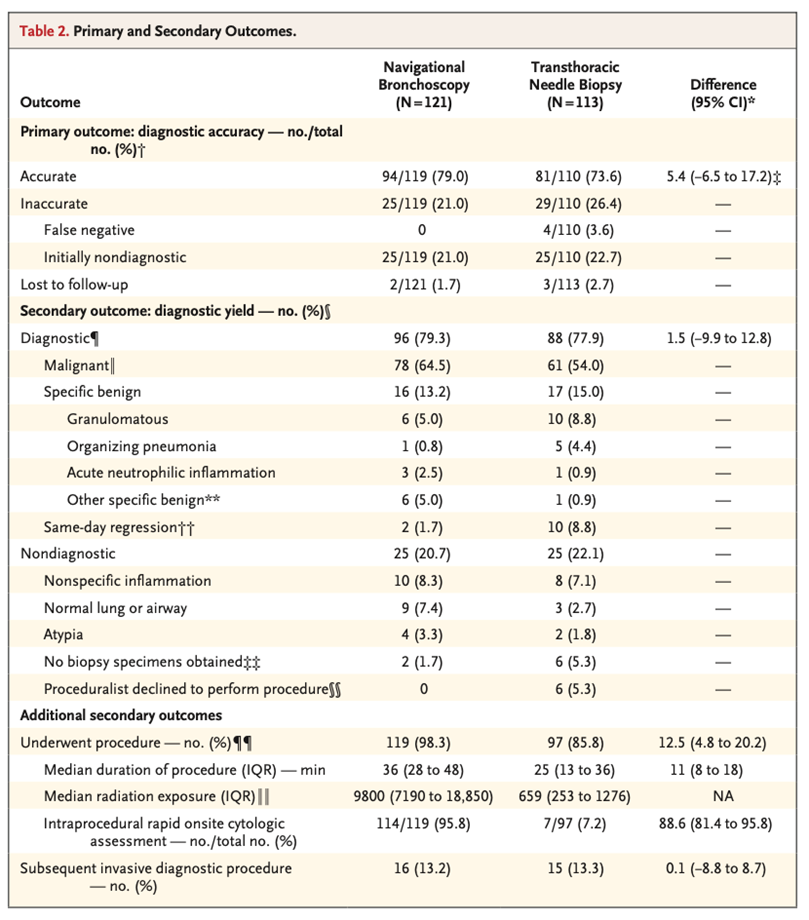

研究の目的ですが、末梢肺結節(10–30 mm)に対するナビゲーション気管支鏡の診断精度が経皮的CTガイド下針生検に対して非劣性か検証しました。主要評価項目は12か月追跡で確認された診断(悪性または特定の良性疾患)の正確性、副次的評価項目は手技の所要時間や合併症の頻度を挙げました。

気管支鏡を行った群と経皮的CTガイド下針生検を行った群には、それぞれ129例が振り分けられました。年齢や性別、喫煙歴、結節の長径、位置、性状などは両群で差がありませんでした。

主要評価項目の診断の正確性に関しては両群で有意差はなく、副次的評価項目である主義の所要時間も有意な差はありませんでしたが、有害事象は経皮的CTガイド下針生検群の方が多く(気管支鏡群では5.0%、針生検群では29.2%)、代表的な有害事象である気胸も

経皮的CTガイド下針生検群が有意差をもって多いという結果でした。

結果を纏めますと、気管支鏡検査はCTガイド下生検に対し非劣性の診断精度を示し、合併症の発生率が低かったという結論でした。本試験での気管支鏡検査の診断率は先行研究と同等であった。一方、本試験でのCTガイド下生検の診断率は従来報告より劣っていました。結節の大きさの中央値が15mmと比較的小さかったことが影響している可能性があるのではないかと述べられています。

本試験の特筆すべきポイントとして、(1)患者は異なる地域の幅広い医療機関から募集されており、結果を一般化できる可能性が高いこと。(2)両生検法が適切な選択肢であることを保証し選択バイアスを制限するため、独立したパネルが技術的実現可能性を判定したこと。(3)主要評価項目を判定した病理医および肺結節専門家は試験群割付を認識しておらず、観察者バイアスを最小限に抑えたこと。(4)主要評価項目の定義が一般的であったことが挙げられていました。

本試験のlimitationとして、(1)気管支鏡検査の術者は呼吸器専門医であり、専門性の低い施設では結果が一般化できない可能性があること。(2)試験群割り付けは手技実施者や患者に盲検化できなかったこと。(3)気管支鏡検査やCTガイド下生検が不適と判断された症例、結節の位置が肺内側1/3の症例は除外されたこと。(4)術中迅速細胞診が実施された割合は気管支鏡検査群で高かったこと。(5)試験実施施設ごとに実施した主要評価項目のサブグループ解析では、一部の施設でサンプル数が少なく解析が制限されたこと。(6) 費用対効果は評価しなかったことが挙げられました。

2) 群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 清水大輔先生

「ビタミンAが成人の肺機能に与える影響」

Róisín Mongey, Diana A van der Plaat, Seif O Shaheen, Laura Portas, James Potts, Matthew David Hind, Cosetta Minelli.Thorax 2025;80:236-244.

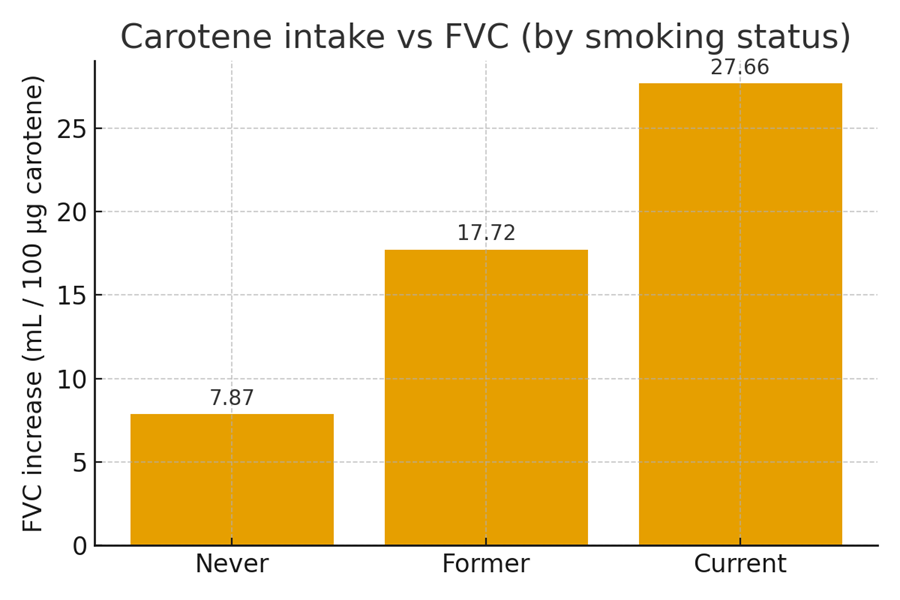

食事から摂取するビタミンAは、肺の発達に重要な役割を果たし、肺の再生にも寄与します。本研究では、観察データと遺伝子データの両方から得られたエビデンスを三角測量し、ビタミンAが成人の肺機能に及ぼす影響を検証することを目的としました。英国バイオバンクの15万人のデータを用い、測定誤差を補正した上で、まず食事性ビタミンA摂取量(総ビタミンA、カロテン、レチノール)と肺機能(努力肺活量(FVC)、1秒量(FEV 1/FVC)との関連性を調査しました。次に、メンデルランダム化(MR)を用いてこれらの関連性の因果関係を評価し、ビタミンA関連遺伝子39個が成人の肺機能に及ぼす影響、およびビタミンA摂取量との相互作用を調査しました。

観察分析では、カロテン摂取量とFVCのみに正の相関関係があることが示唆され (100 µg/日あたり13.3 mL、p=2.9×10 -9 )、喫煙者ではその相関が強く、レチノール摂取量とFVCまたはFEV 1 /FVCには関連が見られませんでした。MRも同様に、血清β-カロテンがFVCにのみ有益な効果をもたらすことを示し、血清レチノールはFVCにもFEV 1 /FVCにも影響を与えませんでした。ビタミン A関連遺伝子のうち9つは成人の肺機能と関連していましたが、そのうち6つはゲノムワイド研究でこれまで同定されておらず、3つ ( NCOA2、RDH10、RXRB ) は肺機能の遺伝子研究のいずれにおいても同定されていませんでした。5つの遺伝子は、遺伝子とビタミンA摂取量の相互作用の可能性を示しました。

β-カロテンは緑黄色野菜に多く含まれ、食事からの摂取が推奨されます。

Limitationとしては、欧州の方々が対象となっており、多民族での検証が今後の課題となります。食生活が肺に関して良い影響を与える、ということを示して頂いた発表でした。

3)富岡総合病院内科 竹原和孝先生

「FIBRONEER-ILD試験 PPFに対するネランドミラスト」

Maher TM, et al. Nerandomilast in Patients with Progressive Pulmonary Fibrosis. N Engl J Med. 2025 May 19. DOI: 10.1056/NEJMoa2503643

現在IPF以外のPPFにおいて、ニンテダニブのみの抗線維化治療が可能でありますが、ニンテダニブ使用下における追加あるいは変更可能な抗線維化薬はありません。

また既存の治療法であるニンテダニブは、進行性肺線維症(PPF)の進行抑制に一定の効果を示す一方で、消化器症状による治療中断がしばしば問題となります。本試験では、他の抗線維化薬を必要とする未治療または既治療のPPF患者を対象に、ネランドミラストの有効性および安全性を評価しました。

ネランドミラストは、ホスホジエステラーゼ 4B を優先的に阻害する経口薬であり、抗線維化作用と免疫調節作用を有しています。ネランドミラストは特発性肺線維症の進行を抑制することが示されていますが、特発性肺線維症以外の線維化を伴う間質性肺疾患の進行性の経過(進行性肺線維症)に対する効果を評価する必要があり、本試験を行うこととなりました。

本試験は第 3 相二重盲検試験であり、進行性肺線維症患者を3つの群に分けています。ネランドミラスト 18mg を 1日 2回投与する群(n=391)、ネランドミラスト9mg を1日2回投与する群(n=393)、プラセボを投与する群(n=392)に 1:1:1 の割合で無作為に割り付けました。無作為化は、基礎治療(ニンテダニブ内服の有無)と、CT 上の線維化パターンで層別化して行いました。主要評価項目は52週時点のFVCのベースラインからの絶対変化量、副次評価項目には急性増悪、呼吸器関連の入院、死亡までの期間が含まれました。患者背景として、診断後の中央値が4年と時間が経っている症例が多く、約半数がニンテダニブを使用していました。HOTが導入されている症例も3割程度含まれていました。

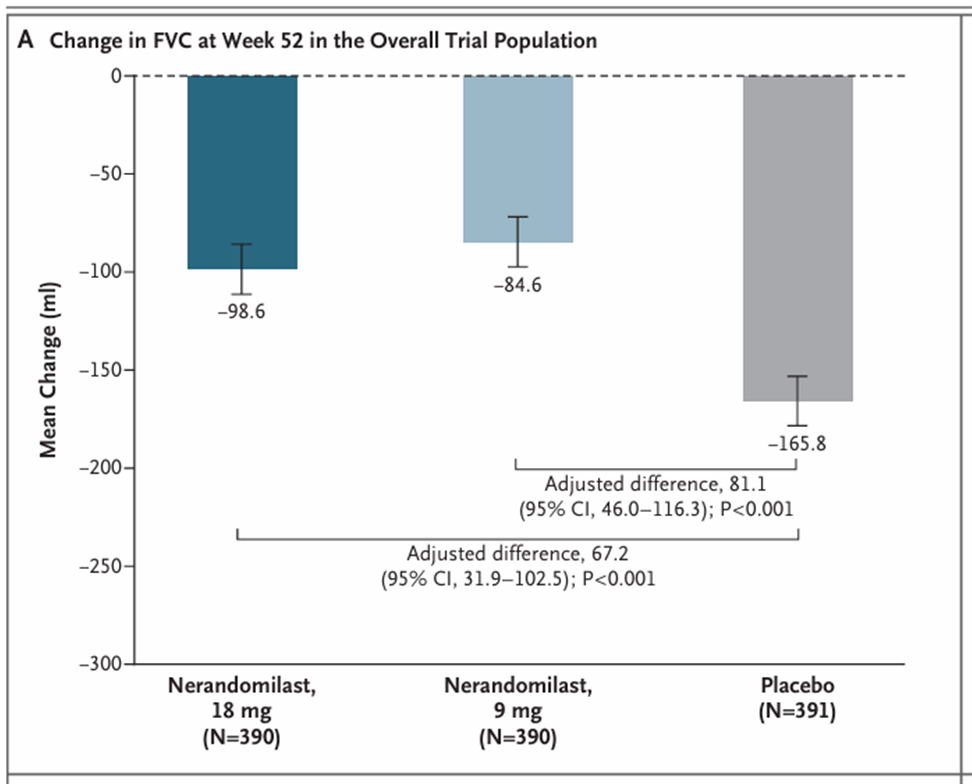

52週の時点におけるFVCの補正後の平均変化量は、ネランドミラスト18mg群で-98.6 mL(95%信頼区間 [CI] -123.7~-73.4)、ネランドミラスト9mg群で-84.6 mL(95% CI -109.6~-59.7)、プラセボ群で -165.8 mL(95% CI -190.5~-141.0)でした。ネランドミラスト18mg群とプラセボ群との補正後の差は67.2mL(95% CI 31.9~102.5,P<0.001)であり、ネランドミラスト9mg群とプラセボ群との補正後の差は81.1mL(95% CI 46.0~116.3,P<0.001)という結果でした。なお最初の12週間はFVC改善効果を示し、こちらはネランドミラストの抗炎症効果によるものと考えられます。またニンテダニブ使用例、非使用例のいずれでも52週時点でFVC低下を抑制しました。18mg群に限定すると急性増悪は減少し、死亡は18mg群でも9mg群でも減少しました。

もっとも頻度が高かった有害事象は下痢であり、ネランドミラスト18mg群では36.6%、ネランドミラスト9mg群では29.5%、プラセボ群では24.7%で報告されました。重篤な有害事象の発現割合は3群で同程度でした。ニンテダニブと比較して、下痢は少ない傾向がありました。

今回の結果をまとめますと、以下のようになります。

ネランドミラスト9mg・18mg共に、PPFの進行を緩徐にすることが分かりました。

サブグループ解析でILD全体にわたって有効であることが示唆されました。

中止に至る有害事象もプラセボと比較して多くはなかったとの結果でした。

IPF同様にニンテダニブ使用例/非使用例いずれでも、FVC低下を抑制しました。

ニンテダニブ使用例ではILDの期間が長く、DLCOも低い例が多い傾向がありました。

中止に至る下痢は2%程度でした。

PDE4阻害薬に特徴的な血管炎、精神的イベントは増えませんでした。

今後本邦でも使用可能となるネランドミラストに関して、期待を抱く内容でした。

今回も日常臨床に役立つ内容で、大変勉強になりました。

次回の抄読会は10月1日になります。

2週連続となりますが、ご参加の程、宜しくお願い致します。