2025年8月抄読会まとめ

2025年8月抄読会

御発表頂いた櫻井先生、塙先生ありがとうございました。

抄読会の内容を振り返らせて頂きます。

1) 群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 櫻井麗子先生

「リアルワールドデータセットにおける、胸腺上皮腫瘍の遺伝学的特徴について」

K. Kurokawa et al. Genomic characterization of thymic epithelial tumors in a real-world dataset. ESMO Open. 2023 Oct;8(5):101627.

胸腺腫は人口10万対0.44~0.68人が罹患する希な疾患であり、胸腺癌はさらに希少癌であり、切除不能・再発症例に対する薬物療法に難儀している現状があります。

包括的ゲノム・プロファイリング(CGP)分析は、標準的な化学療法を完了・または予定である進行した固形腫瘍患者に対し2019年から保険収載され、個別化医療の発展に寄与しており、当院でも2021年6月より導入・ゲノム外来として実施しています。

今回の抄読会では、米国のFMIと日本のC-CATといった2つのデータセンターから胸腺上皮性腫瘍の遺伝子学的特徴について報告した論文を紹介頂きました。

対象と方法ですが、胸腺腫瘍の遺伝子学的特徴について、包括的がんゲノムプロファイリングデータベースである、米国のFoundation Medicine Inc.(FMI)と、日本のがんゲノム情報管理センター(Cancer Genomics and Advanced Theraputics:C-CAT)を用いて解析しました。

米国のFMIコホートでは、3つのがんゲノムプロファイリング検査(FoundationOneCDx, FoundationOne, FoundationOne Heme)を用いて、253遺伝子を解析しました。日本のC-CATコホートでは、FoundationOneCDxを用いて、324遺伝子を解析しました。

またTMBとMSIに関しても解析し、患者の特徴(胸腺腫/胸腺癌)、年齢(75歳以上/75歳未満)、性別についても調べて、それぞれの項目に対して層別化を行いました。

結果として、794症例が解析され、内訳はFMIからは722症例、C-CATからは72症例でした。年齢中央値はFMI が59歳(47-68歳)、胸腺癌が61歳(52-69歳)、胸腺腫が56歳(44-65歳)でした。C-CATは56歳(48.8-67歳)、胸腺癌が58.5歳(50.5-72歳)、胸腺腫が 49.5歳(47.5-56.5歳)でした。

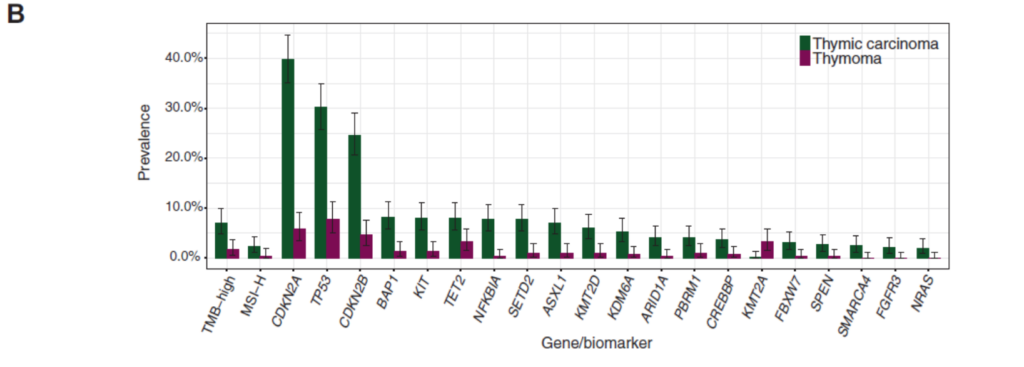

組織型別の多い遺伝子変異では、

胸腺癌がCDKN2A(39.9%)、TP53(30.2%)、CDKN2B8(24.6%)、BAP1(8.2%)、TET2(8.0%)、KIT(8.0%)、SETD2(7.7%)、NFKBIA(7.7%)、ASXL1(7.0%)、KMT2D(6.0%)であり、TMB-high は7.0%、MSI-high は2.3%でした。TMB-highとMSI-highはペムブロリズマブが保険適応となります。

胸腺腫ではTP53(7.8%)、DNMT3A(6.8%)、CDKN2A(5.8%)、CDKN2B(4.6%)、HRAS(3.6%)、CHEK2(3.6%)、TET2(3.3%)、KMT2A(3.3%)BCOR(2.9%)、PICK3CA(2.3%)でした。TMB-highは1.6% 、MSI highは0.3%で陽性でした。

TMB-Highは胸腺癌と胸腺腫で発現に有意差がありました。

また、胸腺癌においてはTMB-highの発現率が75歳以上か、75歳未満かで有意差を認め、75歳以上にて発現率が高い傾向がありました。

今回の研究に関してまとめます。

本研究は、一番大規模な胸膜腫瘍の遺伝子プロファイルコホートであり、以前のものとは、遺伝子変異の頻度や、年齢・性別別による遺伝子変異の比較、また日本のコホートを含めている点が異なります。本研究では、胸腺腫瘍における遺伝子変異は主にがん抑制遺伝子によることが分かりました。CDKN2A, TP53, CDKN2B遺伝子変異の頻度が特に胸腺癌で高かったがこれらの変異は他の癌腫でも認められています。今回TMB-high, MSI-highは特に胸腺癌において一定数認められました。TMB-highはより高齢の患者で多く認められており、胸腺癌においてICI使用可能であることは重要な治療戦略となります。

本研究では、遺伝子変異とステージや組織型や生存との関連性を調べておらず、そちらがlimitationとして挙げられておりました。またC-CATデータでは、特に胸腺腫の症例数が限られており、今後は日本のコホートで更に症例を増やして、遺伝子変異の頻度を調べる必要があるとも述べられていました。

治療選択肢が限られる胸腺腫瘍に関しまして、新たな治療の可能性を示して頂いた、大変興味深い論文でした。

また当院のゲノム外来の現状に関しましても詳細にお話を頂きました。

2)群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 塙雅子先生

「COVID-19罹患後の後遺症発症率とワクチン接種回数の関連について」

Yasin Abul, et al. Incidence of Long COVID Diagnoses in 3.6 Million U.S. Medicare Beneficiaries With COVID-19. The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 2025, 80(7), glaf108.

コロナ後遺症(Long COVID)は高齢者のQOL低下を引き起こしたり要介護リスクを高めたりすることがあります。また後遺症の発症リスクは認知症患者や免疫疾患罹患者、既感染者で高率となりますが、今回の論文ではワクチン接種回数が多い方ほど、後遺症の発症リスクが低下するという大変興味深い論文を発表頂きました。

COVID-19は2019年末に初めて報告され、世界的なパンデミックを引き起こしたウイルスです。日本では、2023年5月に5類へ変更されました。COVID感染後の後遺症は日常生活に支障を来たすことがあり、特に重症化しやすいのは高齢者です。2022年には65歳以上の2.3%、2023年には5.9%が後遺症を経験していると報告されています。後遺症は、感染時は無症状や軽症であっても罹患することがあります。本研究の目的としましては、大規模なサンプルに基づくCOVID後遺症発生率とワクチン接種回数の関連について明らかにすることです。

研究デザインはコホート研究であり、期間は2021年10月1日から2023年3月31日の間で、66歳以上の米国メディケアと呼ばれる医療保険制度に加入している方で、COVID-19と診断された方を対象に行われました。COVID-19と診断される前のワクチン接種回数でグループ分類を行い、後遺症の診断はICD-10-CMコードU09.9に基づいて行われました。

接種と後遺症発症の関連性を推定するためCox比例ハザードモデル、Fine–Grey回帰モデルを用いて調整済みHRを算出しました。調整群は年齢、性別、人種、民族、地域、都市度、医療サービス利用歴、COVID-19既往歴、併存疾患、フレイルなどを共変量としました。後遺症の粗累積発生率と1年累積発生率の算出にはKaplan–Meier法を用いました。

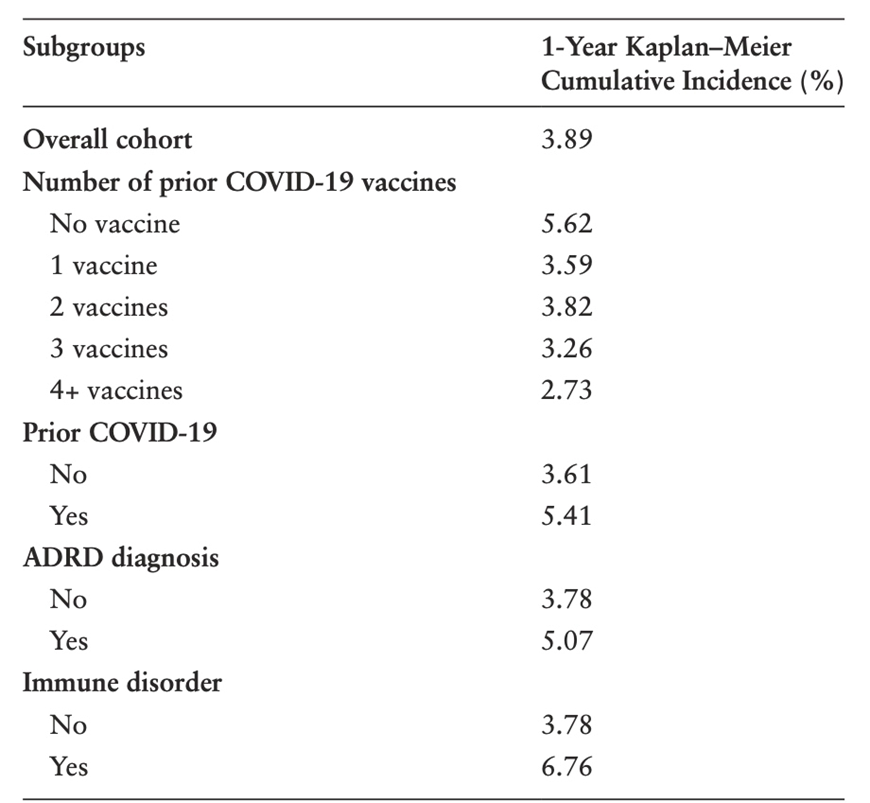

調査期間のなかでCOVID-19後遺症と診断されたのは対象者のうち3.89%でした。平均年齢は76.3歳(うち女性58%, 男性42%)でした。今回ワクチン接種回数との関連を調査していますが、副次的な発見として、以前COVIDにかかったことのある人や、認知症や免疫疾患合併患者など、特定の慢性疾患をもつサブグループで後遺症罹患率が高いという傾向がありました。

ワクチン接種回数によるサブグループでは、ワクチン未接種者で5.6%、1回で3.59%、2回で3.82%、3回で3.26%、4回で2.73%の発症率でした。

したがって、ワクチン未接種者に比べると、過去にワクチン接種をしている人の方が後遺症発症率が低い傾向にあり、4回目以降では顕著でした。しかし1回接種、2回接種、3回接種では明らかな勾配は認めませんでした。

後遺症発症リスクについて、さらに未調整モデルと、年齢、性別、人種、既往歴などを共変量として調整したモデルを比較しました。ワクチン未接種者を基準としたとき、Coxモデル、Fine&Grayモデルともに、ワクチン接種回数が多いほどハザード比が低いという結果になりました。

調整モデルにおいて、COVID既往のないグループと既往があるグループの比較では、どちらのグループにおいてもワクチンを4回以上接種している人は、まったくしていない人よりも後遺症発症率は低い傾向でした。

しかし、既往のないグループの方が全体の後遺症発症率は低いという結果になりました。

以上から、

COVID-19後遺症予防としてワクチン接種は不可欠であるが、4回以上接種すると発症率は有意に低下すること、また初感染かつワクチン4回以上接種していると後遺症に至りにくいことが示されました。また既感染者に比べ、初感染者のほうが後遺症発症率が低いことも分かりました。

COVID既往のないグループのほうが後遺症発症率が全体として低かったのですが、自然免疫とワクチンが誘導した中和抗体との相互作用、あるいは以前の感染が何らかの影響を与えている可能性があり、さらなる研究が待たれます。

今回も日常臨床に役立つ内容で、大変勉強になりました。

次回の抄読会は9月24日になります。ご参加の程、宜しくお願い致します。