2025年7月抄読会まとめ

御発表頂いた黒岩先生、竹田先生、小宅先生ありがとうございました。

抄読会の内容を振り返らせて頂きます。

1) 群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 黒岩裕也先生

「免疫チェックポイントを含む術前補助化学療法を受けた非小細胞肺癌のリアルワールドの長期転帰について」

Zhou Bolun, et al. Real-world long-term outcomes of non-small cell lung cancer patients undergoing neoadjuvant treatment with or without immune checkpoint inhibitors. Chin Med J (Engl). 2025.

近年肺癌の周術期治療において免疫チェックポイント阻害剤(ICI)が用いられるようになってきています。特に術前治療として化学療法+ICI療法の有効性が期待されておりますが、まだリアルワールドのデータは十分ではありません。

今回非小細胞肺癌に対する術前治療としてICI併用化学療法と、化学療法単独との比較を行った後ろ向き観察研究について報告した論文をご紹介頂きました。

後ろ向きコホート研究であり、期間は2016年8月~2022年7月で、対象施設は中国医学科院腫瘍病院胸部外科で、対象患者は手術可能な未治療NSCLC(18-79歳)でECOG PS=0の方でした。他の悪性腫瘍を併存している方や術後30日以内に死亡した方は除外されました。308人の参加者はNAIT群(免疫療法を含む群)とNACT群(化学療法群)に分けられました。内訳はNAIT群が175人、NACT群が133人でした。

主要評価項目はEFS(無イベント生存率)、副次評価項目はOS(全生存率)、pCR(生存腫瘍細胞0%)、MPR(生存腫瘍細胞10%未満)でした。

患者背景は年齢中央値が両群とも60歳であり、両群とも男性が約80%、ステージ分布はNAIT群はstageⅠ-Ⅱが多く(41.1%)、NACT群はstageⅢが多い(72.9%)傾向がありました。

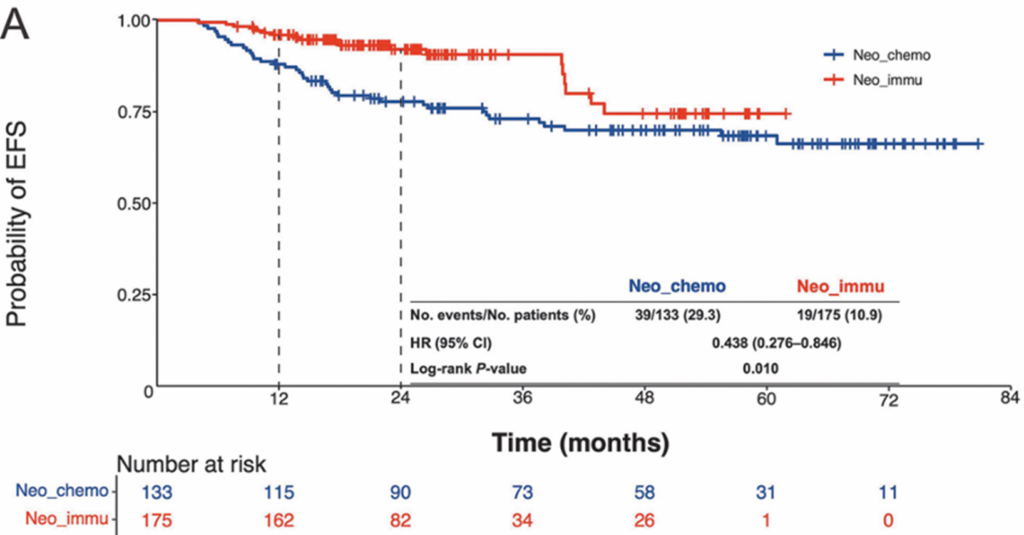

生存解析・主要結果に関しては、追跡期間中央値:27.5か月(NACT群の追跡期間中央値は45.8か月(Q1-Q3:23.9~59.9か月)、NAIT群は23.4か月(Q1-Q3:17.0~31.4か月))でした。58人の患者が再発を経験し、NACT群では39人(29.3%)、NAIT群では19人(10.9%)が再発を経験しました。

1年・2年無イベント生存率(EFS)は、NAIT群が96.0%/92.0%、NACT群が88.0%/77.7%(HR 0.438, P = 0.010)でした。死亡者数は41名(NACT 32名/NAIT 9名)であり、1年・2年生存率(OS)はNAIT:98.8%/96.6%、NACT:96.2%/85.8%(HR 0.339, P = 0.003)という結果でした。

サブグループ解析では、免疫療法でより有意なOS延長効果が得られたのは65歳以上、非喫煙者でした。EFSでも、非喫煙者は有意に免疫療法による治療効果を得られたとの結論でした。

pCR・MPR達成率に関してはpCR達成率NAIT:25.1%(44名/175)、NACT:2.3%(3名/133)でした。MPR達成率はNAIT:46.3%(81名/175)、NACT:9.0%(12名/133)との結果で、NAIT群の方が多く得られました。

またpCR未達成例でもNAITはNACTより有意に予後良好でした。

MPR未達成例では、有意差はありませんがNAITはNACTより予後良好な傾向がありました。Limitationとしましては後ろ向き研究であること、NACT群はstageⅢの患者が多く予後不良に繋がる可能性があること、術前免疫療法の適応が近年であり、追跡期間の差があることが挙げられました。また様々なレジメンを受けており、レジメン間の差異は解析されていません。今後前向き、大規模な研究での検証が望まれます。

2) 伊勢崎市民病院呼吸器内科 竹田亮哉先生

「肺機能と皮膚線維化の変化はSSc関連間質性肺疾患の生存予測因子となる」

Vincent Sobanski, et al.Lung function and skin fibrosis changes as predictors of survival in SSc-associated interstitial lung disease: a EUSTAR study. Rheumatology, 2025, 00, 1–10.

全身性強皮症(SSc)に合併する間質性肺疾患(ILD)は、SSc患者において最も頻度の高い死因の一つです。SSc患者の50~70%にILDを発症し、約30%がこれにより命を落とすと報告されています。しかし、ILDの経過は多彩であり、全く進行しない症例から、数年の経過で緩徐に進行し、呼吸不全に至る症例まで幅広いです。したがって、進行のリスク因子を評価し、適切に治療介入をすることが重要と考えられます。今回は、SScに関連するILDにおいて、肺機能、皮膚線維化、指潰瘍の変化が死亡率の予測因子となるかを評価した論文をご紹介頂きました。

本研究は大規模な欧州コホートにおいて、SSc-ILDの主要な死亡原因となる状態において、肺機能、皮膚線維化、指潰瘍(DU)の変化が死亡率の予測因子となるかを評価した。方法としては、欧州強皮症臨床試験研究(EUSTAR)データベースに含まれるSSc-ILD患者を解析しました。的確基準としては、年齢が18歳以上、1980年ACRまたは2013年ACR/EULAR分類基準に基づいてSScの診断を受け、画像診断かつ/または主治医がILDと診断することが挙げられました。

今回の論文では、以下のパラメーターと全死因死亡率との関連について分析されました。

(i)ベースライン受診から12か月後までの%FVC及び%DLCOの絶対値変化

(ii) ベースライン受診から12か月後までの修正Rodnan皮膚スコア(mRSS)の絶対値および相対値変化

(iii) 指潰瘍(DU)の変化

さらに、以下の2つの複合指標と生存との関連について分析されました。

(i) %FVCの絶対値低下が10%以上、または%FVCの絶対値が5~9%低下し、かつ%DLCOの絶対値が15%以上低下

(ii) %FVCの絶対値低下が10%以上、またはmRSSが5点以上かつ25%以上増加

本研究の対象患者は893人となり、その内訳は既存症例660人(73.9%)、新規症例が233人(26.1%)で、これらすべての患者が解析に含まれました。

これらの患者のうち、94人(10.5%)が平均追跡期間39.0 ± 23.9ヶ月の間に死亡しました。94人の死亡者のうち、81人(86.2%)はSSc関連と判定されました。

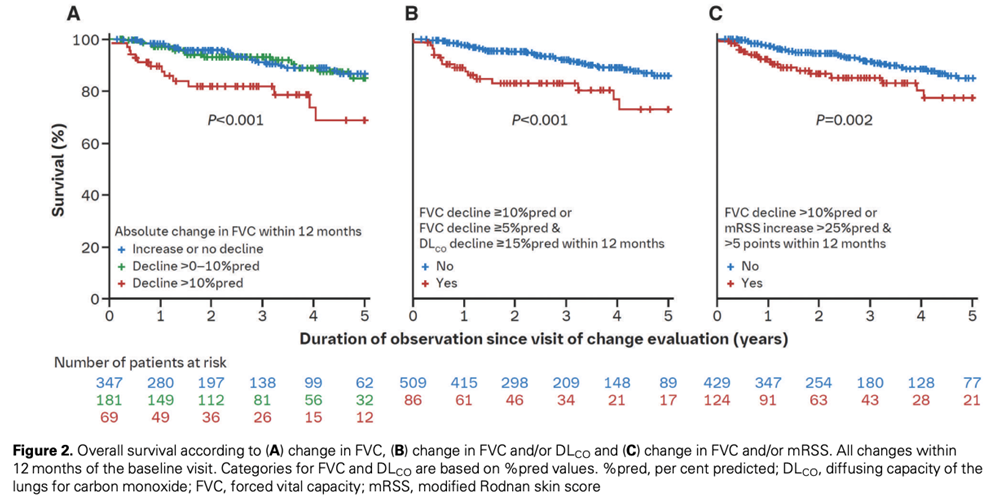

全コホートにおいて、追跡期間中(平均39.0 ± 23.9か月)に94人(10.5%)の患者が死亡し、カプラン・マイヤー解析により、 baseline visit後12か月以内に下記のパラメータが悪化した患者において、生存期間が有意に短いことが確認されました。

(i)%FVCが10%以上低下した患者

(ii)%FVCが10%d以上低下した患者、または%FVCが5~9%低下し、かつ%DLCOが15%以上低下した患者

(iii) %FVCが10%以上低下した患者、またはmRSSが5ポイントかつ25%以上悪化した患者

以上から、12か月以内のFVCの低下、FVC/DLCOの低下だけでなく、FVC/皮膚線維化(mRSS)の複合的な悪化が死亡率の予測因子となることが明らかとなりました。

膠原病においては、他科との密な連携が重要ですが、皮膚科との密な連携がより重要となると感じました。

3) 群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 小宅彩花先生

「治療抵抗性ABPAの臨床的特徴と予測スコア」

Clinical Characteristics of Difficult-To-Treat Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis and Its Prediction Score.

Jun Tanaka, et al. Allergy. 2025 May 2. Doi:10.1111/all. 16559.

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)は、気管支内に定着した真菌Aspergillus fumigatusによる免疫反応により引き起こされます。標準治療としては、4-6か月間のステロイドまたはアゾール系抗真菌薬になります。初期は反応良好な例が多いですが、治療中断後や治療中に頻回に増悪を起こします。生物学的製剤の早期導入が望まれることもあります。

今回の論文では、標準治療介入後、6か月以内に臨床的寛解に達しない治療抵抗性ABPAの臨床的特徴とその予測スコアに関して検討しました。

対象は、2020年に全国162施設で実施されたABPA/ABPM全国調査で浅野の基準を満たした未治療ABPAを対象に実施されました。臨床的寛解はPSL≦5㎎/day以下かつ抗真菌薬なしという最小限の治療下:MTSの状態でかつ6か月以上増悪がなく安定している状態と定義されました。

増悪は、治療強化が必要+臨床症状悪化、CTで粘液栓・すりガラス影・浸潤影などの出現、IgEが50%以上増加の各項目から2つ以上を伴うものと定義されました。

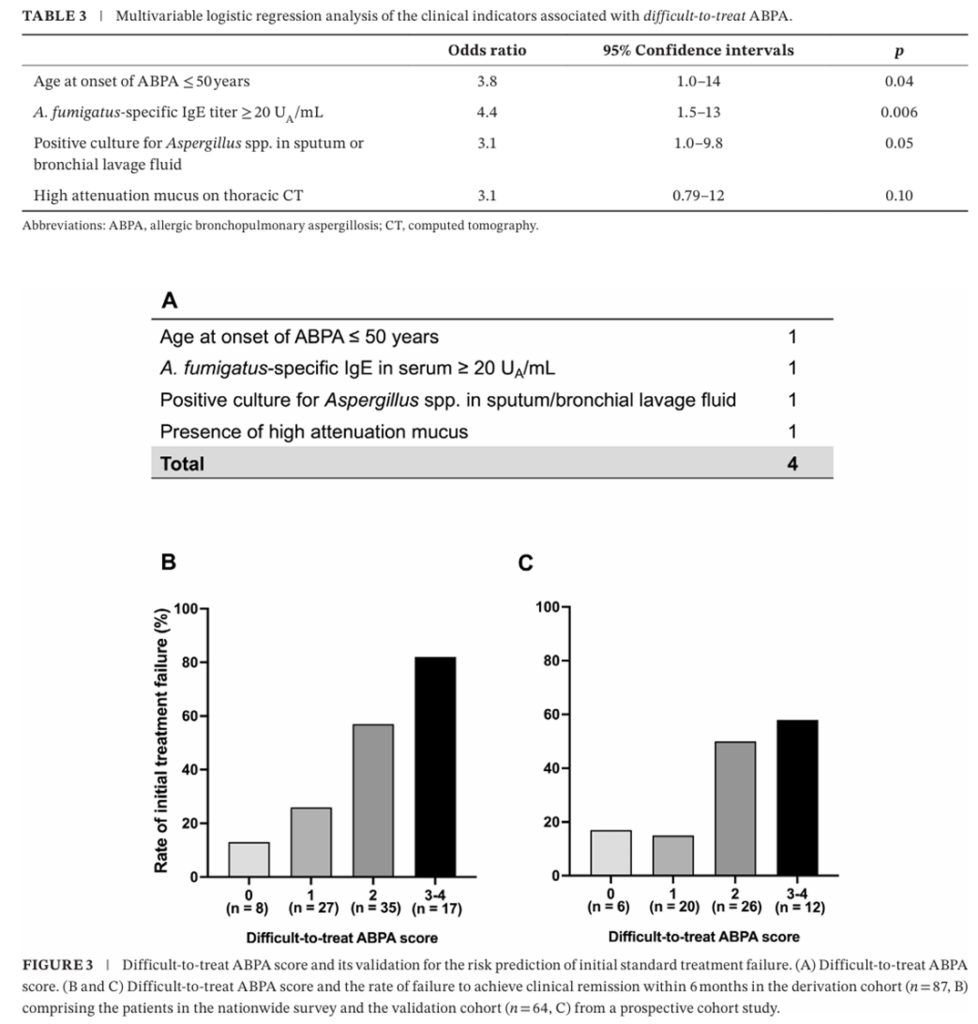

多変量ロジスティック回帰分析により治療困難なABPAの危険因子を特定し、予測スコアを開発し、独立コホートで検証しました。

まずこの研究に登録された467例のABPA/ABPMのうち、未治療のABPA316例が解析対象となりました。標準治療を受けた患者のうち、臨床的寛解を達成できたのは76例でした。その他の、6ヶ月以内にMTSに到達できなかった52例と、MTSに到達したが6ヶ月以内に増悪した20例は治療抵抗例と定義されました。

患者背景に関しては、診断時の年齢中央値は64歳でした。また20%で喘息の既往がありませんでした。診断後2か月以内に治療を開始した群と経過観察した群を比較してみると、呼吸器症状の有無や粘液栓の有無において有意差が見られました。そのほか年齢や性別、喘息の既往、好酸球数などにおいては両群間で有意差はありませんでした。

続いて臨床的寛解を達成した群と治療抵抗群を比較しました。治療抵抗群では血清IgEや特異的IgEが高く、免疫学的活動性が高い状態と考えられました。喀痰や洗浄液のアスペルギルス陽性率も高い結果となりました。

これらを基に多変量解析をおこなうと治療抵抗性に関連する要素として、若年発症・特異的IgE20以上・喀痰や洗浄液でのアスペルギルス培養陽性・HAM陽性の4項目が同定されました。各項目を1点としてスコアを作成し、点数が高いほど標準治療の失敗率が増加することが2つのコホートで示されました。

今後は、予測因子に基づきハイリスク患者を早期に特定し治療の最適化をおこなうことが重要となります。具体的には、リスクに応じた抗真菌薬の適切な使用や、Bioの有効性を高めるために投与時期・対象患者を検討することが必要になります。また治療抵抗例の詳細な病態生理の解明が期待されます。

今回も日常臨床に役立つ内容で、大変勉強になりました。

次回の抄読会は8月27日になります。ご参加の程、宜しくお願い致します。