2025年6月抄読会まとめ

御発表頂いた鶴巻先生、宇野先生、根生先生ありがとうございました。

抄読会の内容を振り返らせて頂きます。

1) 群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 鶴巻寛朗先生

「成人喘息患者における呼気一酸化窒素測定を指標とした管理に関する有用性の評価:システマティックレビューとメタアナリシス」

Assessing the utility of fractional exhaled nitric oxide-guided management in adult patients with asthma: A systematic review and meta-analysis.

Tsurumaki H, Abe Y, Oishi K, Nagasaki T, Tajiri T. Respir Investig. 2025 Jan;63(1):118-126.

日本においては、呼気一酸化窒素濃度検査(FeNO)は2013年に保険適用となり、喘息の診断において有用なツールとして広く使用されています。一方で、FeNOを指標とした喘息の治療管理に関するエビデンスは依然として不十分です。本研究では、2016年に公表されたCochraneレビューに、2022年11月までに実施された無作為化比較試験を追加してアップデートを行い、成人喘息患者においてFeNOを指標とした管理が9項目のアウトカムに対して有効であるかどうかについて、系統的レビューおよび統合解析を実施しました。近年、ガイドラインにおいてはクリニカルクエスチョン(CQ)に基づく推奨が提示されるようになっていますが、喘息に関するガイドラインとしては『喘息予防・管理ガイドライン2024』において初めてCQが組み込まれました。本報告は、そのCQの一つに関するエビデンスの基礎となる研究となります。

本研究の目的は成人喘息患者においてFeNOに基づく長期管理が有用かを明確にすることであり、対象患者は18歳以上の気管支喘息患者です。2016年6月から2022年7月までに発表された治療期間12週間以上のランダム化比較試験を報告した論文6件を追加して2016年のCochrane Detabase of Systematic Reviewsを更新し、層別化された2つのグループ(FeNO単独グループと症状スコア+FeNOで管理したグループ)のサブアナリシスを実施しました。

対象となった13件のRCTにおいて、FeNOを指標として管理した群は1回以上の喘息増悪を経験した人数および52週あたりの増悪回数が改善しました。一方、経口コルチコステロイドまたは入院を必要とする重症増悪、最終受診時のFEV1%予測値、最終受診時のFeNO値、ACQとAQLQ、最終受診時のICSの量に関しては両群で有意な差はありませんでした。

サブグループ解析では、従来の管理と比較して、FeNO+症状スコアに基づく管理とFeNO単独に基づく管理の両方で1回以上の増悪を起こした人数、52週における喘息増悪回数が減少し、%FEV1が有意に改善したたことが明らかになりました。

またFeNOのカットオフ値に関するサブ解析では、ステップダウンは20-25ppb、ステップアップは25-30ppbが目安となることが示されました。

FeNOに基づいた喘息管理は、成人の喘息増悪を抑制することが期待できます。

今回のレビューではFeNOに基づいた喘息管理が肺機能の有意な改善には至りませんでした。ICSの投与量に関しては、FeNOに基づいた喘息管理で対照群に比して減量する傾向はありましたが、有意ではありませんでした。

日常臨床においては、症状と増悪を基にして治療薬は調整されていますが、FeNO単独で治療調整を行った場合においても一定期間における増悪を抑制しました。

治療のステップアップとステップダウンにおけるFeNO濃度のカットオフ値については、対象とした集団における喘息の重症度および併存疾患による影響を受けるため、カットオフ値に関してはさらなる検討が必要と考えられました。

2) 前橋赤十字病院呼吸器内科 宇野翔吾先生

「肺サルコイドーシスの初回治療におけるプレドニゾロンとメトトレキサートの比較」

First-line Treatment of Pulmonary Sarcoidosis with Prednisone or Methotrexate

Vivienne Kahlmann, et al. N Engl J Med. 2025 May 18. Doi:10.1056/NEJMoa2501443.

サルコイドーシスは全身性の炎症性疾患であり、非乾酪性肉芽腫の形成を特徴とし、ほぼ全ての臓器を侵す可能性を有しますが、特に肺が最も頻繁に影響を受けるとされます。臨床的には呼吸困難や咳嗽などの症状、肺機能低下、画像所見の進行を呈します。治療の目的は、生命予後の改善および生活の質の向上にあり、国際ガイドラインでは、プレドニゾンが第一選択薬として推奨されているが、その根拠となるエビデンスは限定的です。また、PSLは副作用が多く、長期使用による健康への悪影響が懸念されています。そのため、副作用の少ない代替治療法の開発が求められてきました。

メトトレキサートは第2選択薬として位置付けられますが、実臨床や観察研究においては、PSLに匹敵する効果を示し、使用量を削減できる可能性が報告されています。しかし、初期治療としての使用に関するランダム化試験はこれまで存在しませんでした。

本試験は、オランダ国内の17施設で実施された多施設共同のオープンラベルランダム化非劣性試験であり、未治療の肺サルコイドーシス患者を対象としています。対象者は、1:1の比でPSL群またはMTX群に割り付けられました。

主要評価項目は、治療開始から24週目までの予測肺活量(FVC)%の変化でした。

最終的に138名が登録され、70名がPSL、68名がMTXで治療を受けました。平均年齢は約47歳、74%が男性であり、患者背景は両群間で概ね均衡が取れていました。PSLは40mg/日で開始し、16週までに10mg/日まで段階的に減量しました。MTXは15mg/週から開始され、4週ごとに5mg増量され、最大25mg/週まで増量可能とされました。

主要評価項目であるFVC%の変化は、PSL群で6.75ポイント(95% CI: 4.50–8.99)、MTX群で6.11ポイント(95% CI: 3.72–8.50)であり、群間差の調整後平均は−1.17ポイント(95% CI: −4.27–1.93)でした。非劣性マージンを下回らなかったため、MTXはPSLに対して非劣性であるとの結論でした。

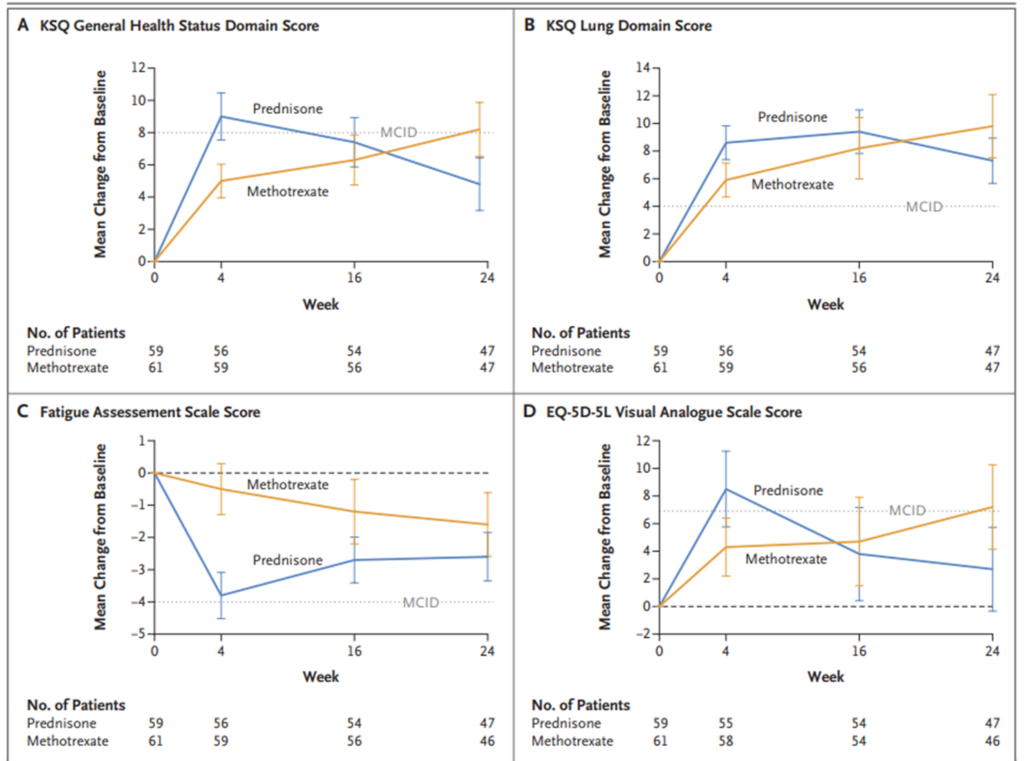

副次的評価項目として、DLCOの変化、King’s Sarcoidosis Questionnaire(KSQ)スコア、Fatigue Assessment Scale(FAS)、EQ-5D-5L、患者満足度(PESaM)などが検討されました。これらの指標においても、両群の改善パターンは概ね同様でした。

有害事象は、両群で頻度自体には大きな差はありませんでした。しかし、有害事象の内容は明確に異なっていました。PSL群では体重増加(43%)、不眠(42%)、食欲亢進(19%)などの代謝・精神症状が目立ち、一方、MTX群では悪心(37%)、肝機能異常(25%)、疲労(26%)が主でした。特にPSL群ではALTが上限の3倍を超える肝酵素上昇が9%に認められ、2例では治療中止に至りました。PSL群では24週時点で平均5.0kgの体重増加、4.4cmの腹囲増加が観察されており、これは糖尿病や高血圧などの生活習慣病リスクと密接に関連します。これに対し、MTX群では体重増加は平均1.1kg、腹囲増加は0.5cmに留まり、負荷は軽微でした。

本研究は単一国で実施された中規模の試験であり、盲検化されていないなどの限界はありますが、サルコイドーシス初期治療としてMTXがPSLと同等の効果を持ち、副作用のプロファイルが異なることを明らかにした点で意義深いです。今後は、患者の希望、副作用への耐性、疾患の重症度などを踏まえた個別化治療において、本研究の知見が大きく寄与すると思われます。特に副作用リスクの高い患者においては、メトトレキサートを初期治療として考慮する選択肢が現実味を帯びてきているとの結論でした。

3) 高崎総合医療センター呼吸器内科 根生明李先生

「重症市中肺炎における各種ステロイドの比較」

Comparative effect of different corticosteroids in severe community-aquired pneumonia:

a network meta-analysis

Liangdong Zhu, et al. BMC Pulmonary Medicine(2025)25:210.

重症市中肺炎は、ARDSや多臓器不全を引き起こしうる致死的疾患であり、ICU入室を要するケースも少なくありません。

炎症の過剰反応が重症化の一因であり、抗炎症作用をもつステロイドの併用が有効ではないかと注目されてきましたが、過去のRCTやメタアナリシスの結果は一貫せず、特に「どのステロイド薬剤が有効か」という点に関しては明確な結論が出ていません。

この論文では、ヒドロコルチゾン、メチルプレドニゾロン、デキサメタゾン、プレドニゾロンの4剤について、有効性と安全性をネットワークメタアナリシスで比較しています。

次に、重症市中肺炎に対するステロイド使用について、主要なガイドラインの推奨内容を比較しました。

まず、SCCMとESICMによる2024年の合同ガイドラインでは、ICU入室が必要な重症細菌性市中肺炎に対して、ヒドロコルチゾン換算で1日400mg以下を5〜7日間使用することが、強く推奨されています。この推奨は、2023年に発表されたDequinらによるNEJMのRCTに基づいており、28日死亡率の有意な低下が報告されました。

次に、ATS/IDSAの2019年ガイドラインでは、ステロイドの使用は敗血症性ショックを伴う症例のみに提案されています。つまり、ショックを伴わない重症CAPに対しては、日常的な使用は推奨されていません。一方、日本呼吸器学会の2017年版ガイドラインでは、重症CAPに対するステロイド併用療法は「弱く推奨」とされています。ただし、具体的な用量や使用期間についての明確な記載はなく、判断は臨床医に委ねられています。

このように、近年の海外ガイドラインではエビデンスに基づく強い推奨が出てきている一方で、国内ではまだエビデンスの解釈や普及に時間差がある印象です。

文献検索はPubMed、Embase、Cochrane、Web of Scienceを対象に2024年3月までのRCTを抽出し、重症CAPに対するステロイド使用を比較した11件のRCT(計2042例)が最終的に分析に含まれました。

重症CAPの定義には、ICU入室、PaO₂/FiO₂<300、またはPSIスコアIV以上が用いられています。主要評価項目は「全死亡率(all-cause mortality)」、副次評価項目は「人工呼吸管理(MV)」「重篤な有害事象(SAEs)」でした。

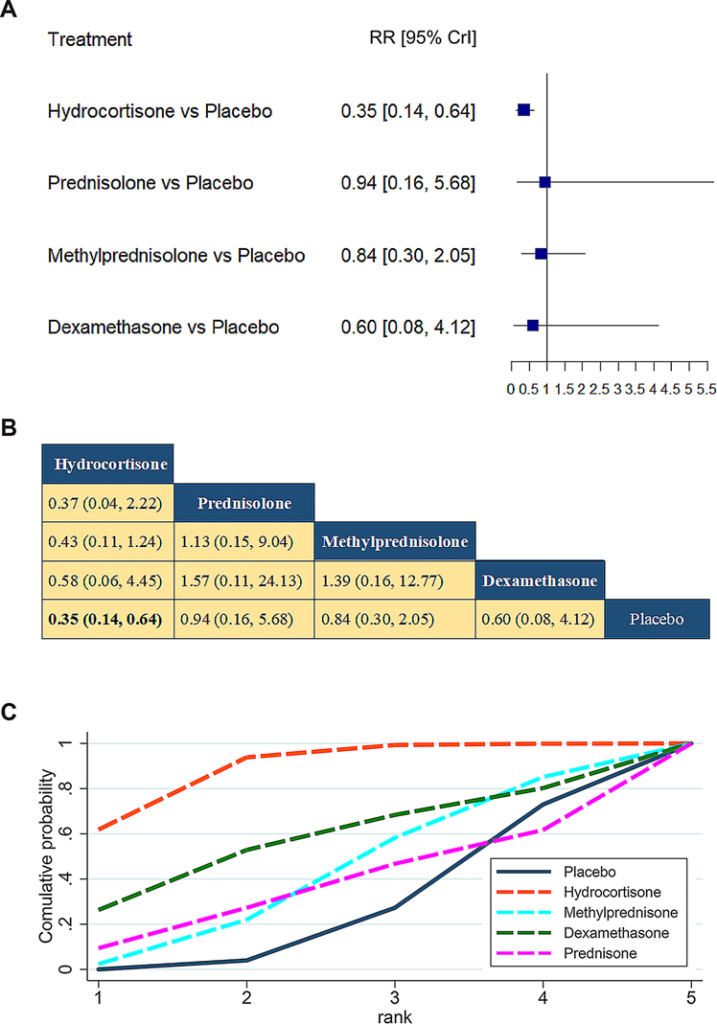

死亡率の比較では、ヒドロコルチゾンのみが有意に死亡率を低下させたことが明らかになりました(RR 0.35、95% CrI 0.14–0.64)。SUCRA(累積順位確率)においても、ヒドロコルチゾンが88.7%と最も高く、他薬剤を上回る可能性が示唆されています。人工呼吸器管理(MV)の必要性については、ヒドロコルチゾンが有意に低下させました(RR 0.73、95% CrI 0.51–0.93)。

また、有害事象に関しては、いずれの薬剤もプラセボに対して有意なリスク上昇は認められず、ヒドロコルチゾンはむしろSAEのリスク低下傾向を示しました(RR 0.51、95% CrI 0.18–0.95、SUCRA 96.1%)

上記を踏まえ、臨床においてどのようにステロイドを使用すべきか、ポイントと注意点を整理します。使用対象は、ICU入室が必要な重症細菌性CAPの症例です。ウイルス性肺炎や非重症例は対象外とされており、適応を誤らないことが重要です。

使用するステロイドは、主にヒドロコルチゾンで、用量は換算で1日400mg以下、投与期間は5〜7日間が推奨されています。これはNEJM 2023での投与設定と一致しています。この研究では、ステロイド使用群で28日死亡率が有意に低下しており、そのエビデンスの強さから、2024年ガイドラインでは強い推奨に至っています。

一方で、血糖上昇や感染症のリスク増加といったステロイド特有の副作用に留意する必要があります。また、糖尿病患者、消化性潰瘍の既往がある患者、精神症状を有する患者などでは、使用に際してより慎重な判断が求められます。

今回の論文では、ヒドロコルチゾンが死亡率・MV・SAEsすべてにおいて最良の結果を得ました。投与量は低〜中用量で短期投与が推奨されています。ただし、現段階でのガイドライン変更には慎重を要すること、また今後のRCTでは、薬剤選択だけでなく用量・期間・患者背景に応じた個別化がカギとなるでしょうと結論付けています。

今回も日常臨床に役立つ内容で、大変勉強になりました。

次回の抄読会は7月23日になります。ご参加の程、宜しくお願い致します。