2025年10月抄読会まとめ~COPD・CGP・結核~

御発表頂いた神戸先生、大澤先生、井上先生ありがとうございました。

抄読会の内容を振り返らせて頂きます。

1) 公立富岡総合病院 呼吸器内科 神戸美欧先生

「慢性閉塞性肺疾患の急性増悪患者における不整脈の有病率とリスク因子:システマティックレビュー及びメタアナリシス」

Ding N, Qiu W, Chen J, Wang K, Chen Z, Cai R, Chen A.「Prevalence and Risk Factors of Arrhythmias in Patients with Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis」Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2025 Sep 3;20:3059-3072.

不整脈は、慢性閉塞性肺疾患の急性増悪(AECOPD)患者によく見られますが、その有病率、リスク因子、および予後における意義はまだ完全には解明されておりません。

今回の研究の目的は、AECOPD患者における不整脈の有病率を推定し、関連する臨床的要因を特定するとともに、院内死亡率への影響を評価することです。方法は、PubMed・Embase・Web of Science・CENTRAL・Cochrane Reviewsを系統的に検索し、観察研究およびランダム化比較試験を特定しました。DerSimonian–Laird法を用いたランダム効果メタアナリシスを実施しています。異質性の検討のためサブグループ解析および感度解析を実施し、出版バイアスはEgger検定およびBegg検定を用いて評価しました。

主要アウトカムは、AECOPD患者における不整脈の有病率であり、サブグループ解析では不整脈を国の所得水準・不整脈の種類・平均年齢・サンプルサイズ・不整脈検出方法・ICU入室しているか、といった基準で層別化しています。対象研究は、28研究で研究デザインは主に後ろ向きコホート・観察研究であり、サンプルサイズは45-120万超など様々でした。地域は、アジア・ヨーロッパ・北米・中東など多岐にわたり、平均年齢は60-81歳でした。不整脈の診断基準は心電図・ホルター心電図・ICDコードを用いました。不整脈の種類は心房細動が最多でした。28研究における急性増悪期COPD患者の不整脈の有病率は15%(95%信頼区間:12–18%)でした。集団ごとの差が大きく、異質性が認められたため、追加のサブグループ解析が実施されました。国別では先進国が18%・発展途上国が12%、不整脈はAfを中心とした研究が16%・非Af研究が16%、年齢は70歳以上が19%・70歳未満が11%、サンプルサイズが500人以上の大規模研究が20%・小規模研究が11%でした。検出方法は心電図が17%・ホルター心電図が17%、非ICU群が16%・ICU群または混合群が15%であり、全サブグループにおいて高い異質性がありました。

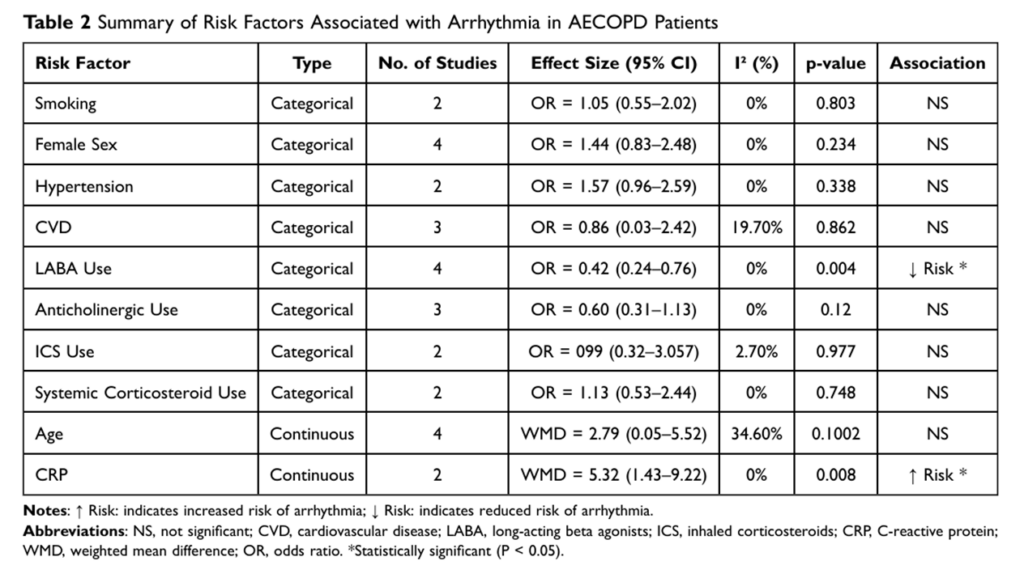

リスク因子の解析は、二値変数として喫煙・性別・基礎疾患(高血圧、心血管疾患)・LABAの使用・ICSの使用、全身性コルチコステロイドの使用・抗コリン薬の使用が挙げられ、連続変数としては年齢・CRPが挙げられました。二値変数の中で、長時間作用型β2作動薬(LABA)の使用のみが 不整脈リスクの有意な低下と関連していました。連続変数に関しましては、不整脈を発症した患者は一般的に高齢であり、CRPが高かった傾向がありました。これらの結果を踏まえますと、加齢と全身性炎症の増加がAECOPDにおける不整脈発生に寄与する可能性が示唆されます。院内死亡率アウトカムは、不整脈の有無別にAECOPD患者の院内死亡率を報告した7研究を対象としました。結果として、不整脈を有する患者群で死亡リスクが有意に高いことが示されました。

今回の研究において、AECOPD中の不整脈の有病率は15%に達しました。これは一般集団(通常1~3%)や安定慢性閉塞性肺疾患患者(5~10%)で報告される値を大幅に上回りました。これらの差異は、急性増悪時に不整脈の負担が急激に増加することを示唆していると思われます。サブグループ解析により、先進国での研究、高齢者、大規模コホートにおいて不整脈の有病率が高いことが明らかになりました。中でも年齢は心房細動の最も重要なリスク因子であり、65歳以降で発生率が急激に上昇することが分かりました。また不整脈は院内死亡リスクの有意な増加と関連していることが示されました。EORP-AFおよびGLORIA-AFコホートでは、AF患者におけるCOPD併存は、交絡因子を調整した後でも、全死因死亡率および 主要心血管有害事象のリスクが有意に上昇することと関連していました。これらの知見は、AECOPD入院中の早期心電図モニタリングと心血管リスク層別化の重要性を裏付けています。本研究では、LABA使用は不整脈リスクの有意な低下と関連していました。この結果はβ2作動薬の不整脈誘発可能性に関する従来の懸念と矛盾するように見えますが、COPD患者集団における心血管安全性を支持する最近のエビデンスと一致しています。24研究のメタ解析では、LABAが不整脈リスクを増加させずに致死性心血管イベントを有意に減少させたと報告されていますが、現時点のエビデンスは、不整脈予防におけるLABAの役割を支持しておらず、さらなる前向き研究が必要であると思われます。これらの知見は、特に急性増悪期およびその後に、ホルター心電図などの心電図モニタリングを、COPD患者の入院時評価および退院後のフォローアップに行うことを支持するものでありました。Limitationとしましては、解析は公表済み研究の集計データに基づくため、個人レベルの交絡因子を十分に調整すできていない可能性があります。

また研究間の異質性が大きく、推定値に影響を与えた可能性があります。さらに対象研究の大半は欧州・北米・東アジアで実施され、南アジア・中南米のデータは限定的であること等が挙げられました。

COPD増悪を来たした方には心電図などで不整脈の評価を行うことが重要と認識させて頂きました。

2) 桐生厚生総合病院 呼吸器内科 大澤翔先生

「非小細胞肺癌における包括的ゲノムプロファイリングの臨床的有用性:全国規模データベースを用いた解析」

Koji Fujii et al. Clinical utility of comprehensive genomic profiling in non-small cell lung cancer: An analysis of a nation-wide database. Lung Cancer. 2025;200:108099.

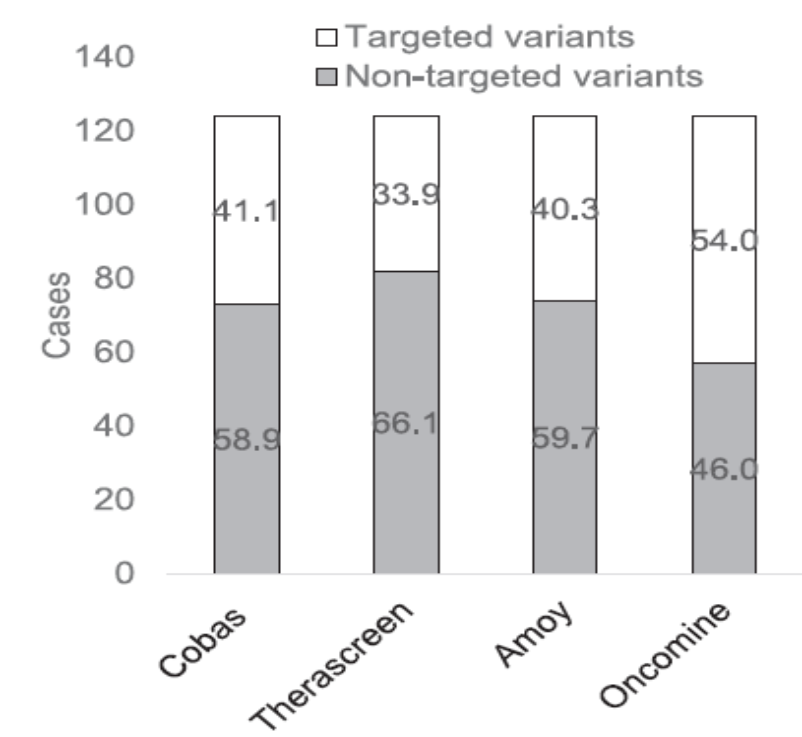

非小細胞肺癌(NSCLC)の診断が確定した方は、マルチ遺伝子検査を行い、遺伝子変異を確認することが臨床現場で広く行われています。しかしながら、最近の研究では、診断時の第一選択コンパニオン診断検査の検出率が、これまでの報告よりも低い可能性があるという懸念が提起されています。初回検査で陰性となった症例のうち、CGPでは24.5%の遺伝子変異が検出されたとの報告もあります。全国規模のデータベースを解析することにより、NSCLCにおける包括的ゲノムプロファイリング(CGP)検査の有用性を明らかにすることを目的としました。

がんゲノム・先端治療センター(Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics)のデータベースを検索し、2019年6月から2023年8月までに登録された肺がん症例3,240例の臨床データとゲノムデータをダウンロードし、年齢・性別・喫煙歴・家族歴・組織型・コンパニオン診断薬による遺伝子検査結果・既往治療歴などの解析を行いました。組織検査と血漿検査を受けた患者は別々に解析しました。74.9%が組織検体であり、25.1%が血漿検体でした。既知のドライバー変異を有するNSCLC患者とドライバー変異を有しないNSCLC患者は、さらに別々に解析しました。3240例の肺がん患者全員について、生殖細胞系列所見の有無について解析しました。

コンパニオン診断結果が陰性の患者のうち、組織CGP検査を受けたところ、承認済み阻害剤の適応となるドライバー遺伝子変異が陽性であった患者が25%程度認められました。組織CGP検査では、遺伝子変異と比較して遺伝子融合の検出率が低く(変異93%、融合73%、p < 0.001)、血漿CGP検査では、組織検査と比較して変異と融合の検出率が低かったという結果が出ました(変異69%、融合37%、p < 0.001)。またNSCLC患者の3.9-5.3%で、推定生殖細胞系列病原性変異が検出されました。

コンパニオン診断検査で陰性であったNSCLC患者は、CGP検査、特に組織パネル検査による恩恵を受けることができました。CGP検査は、NSCLC患者における生殖細胞系列病変の検出率において、これまでの報告と同程度でありました。

3)群馬大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科 井上俊先生

「臨床医のための結核アップデート」

Saskia Janssen, et al. Tuberculosis: An Update for the Clinician. Respirology. 2025;30:196–205.

結核は依然として世界最大級の感染症による死亡原因であり、WHO「End TB Strategy」の目標達成は遅れています。潜伏感染と活動性の二分法では説明できない「サブクリニカル結核」の存在や、その感染性が注目されています。近年、診断・予防・治療の各領域で新たな技術や短期化レジメンが登場していますが、耐性菌対策や治療後の肺障害など課題も多い現状です。本論文はレビュー論文であり、最新の疫学、診断法、予防(ワクチン・TPT)、治療、治療後障害(PTLD)に関する最新エビデンスを総説しています。

診断方法に関してです。結核の診断には従来、喀痰塗抹・培養が中心でありましたが、近年の技術革新により感度・特異度・迅速性が大きく向上しています。特に核酸増幅法(NAAT)や分子診断は、従来法に比べて迅速かつ高精度で、薬剤耐性の判定も同時に可能となりました。

Xpert MTB/RIF UltraやTruenatなど、WHOが推奨する迅速分子診断が世界的に普及しています。これらは従来よりも低い菌量でも検出可能で、特にHIV共感染や小児結核など菌量の少ない症例に有用であります。リファンピシン耐性の判定も迅速で、初診時から治療方針決定に重要な役割を果たします。

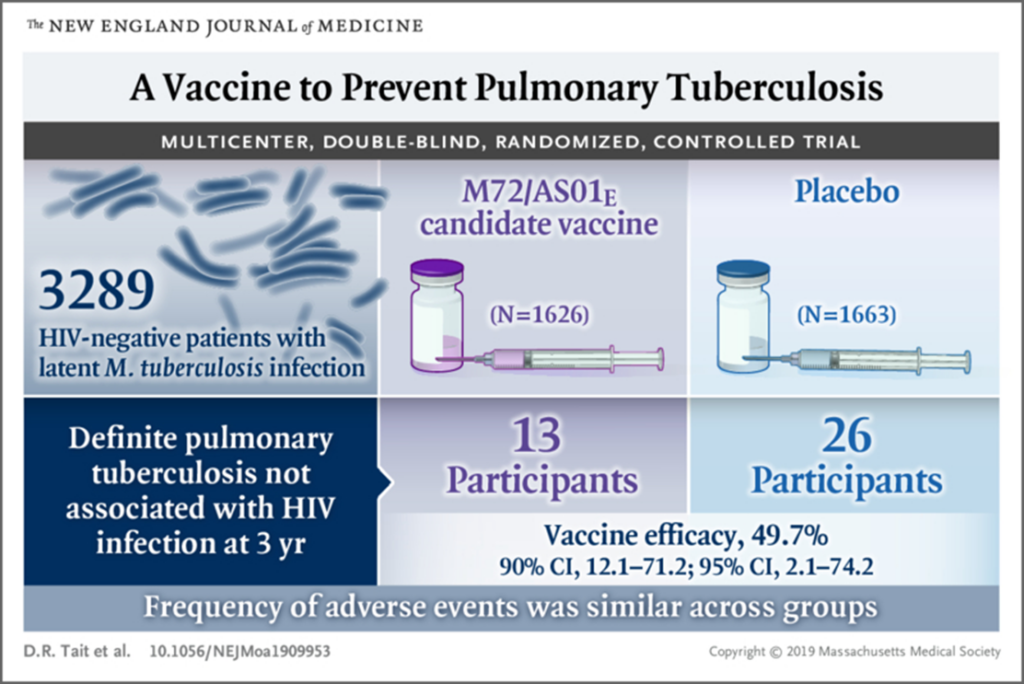

次に予防法に関してです。結核制圧には、感染後の発症を抑える予防療法と、感染自体を防ぐワクチン開発の両方が不可欠であります。近年、この分野でも大きな進展がみられています。現在、複数の新規ワクチン候補が第2b相から第3相試験に進んでいます。M72/AS01E:潜在結核感染者において発症リスクを半減させた第2b相試験結果を受け、第3相試験が進行中です。M72/AS01Eは結核菌に感染した成人を対象に、活動性肺結核の発症を予防する目的で開発されたサブユニットワクチン候補です。このワクチンは、組換え融合タンパクであるM72抗原とAS01Eアジュバントから構成されています。第2相臨床試験では、結核菌に感染した成人において、M72/AS01Eワクチンが活動性肺結核の発症を約54%の有効性で予防したことが報告されています。このワクチンの開発は、グラクソ・スミスクライン社、ビル&メリンダ・ゲイツ財団などが協力して進められており、結核の流行地域における対策の切り札として期待されています。またBCG再接種・新規プライム・ブースト戦略として、若年者やハイリスク群への有効性が評価されています。

新規プライム・ブースト戦略は、2種類の異なるワクチンを組み合わせることで、単一のワクチンよりも強力で持続的な免疫応答を誘導する手法です。最初に、特定の抗原に対する免疫応答の基盤を構築するために、弱毒化された生ワクチン(例:BCG)やウイルスベクターワクチンを接種し、その後、プライム接種とは異なる種類のワクチン(例: DNAワクチン、組換えタンパク質ワクチンなど)を接種します。このブースト接種により、プライム接種で誘導された免疫記憶細胞が再活性化され、より強力で長期的な免疫応答が引き出されます。従来の結核ワクチンであるBCGは、乳幼児の重症結核に対しては高い有効性を示しますが、成人に対する肺結核の予防効果は限定的です。これは、BCGが誘導する細胞傷害性T細胞の応答が不十分であるためと考えられています。新規プライム・ブースト戦略は、この課題を克服するために、BCGをプライムとして使用し、DNAワクチンなどをブーストとして使用します。これにより強力な細胞性免疫(特にT細胞の応答)を誘導します。この戦略を用いることで、BCGだけでは不十分だった免疫応答を増強し、成人に対する肺結核の予防効果を向上させることが期待されています。このようなアプローチは、結核だけでなく、HIVやマラリア、COVID-19など、他の感染症に対するワクチン開発にも応用されています。

続きまして、潜在性結核への予防療法に関してです。従来のイソニアジド9か月投与に代わって、より短期間で高い完遂率を示すレジメンが推奨されつつあります。

例えば、3HP(週1回リファペンチン+イソニアジドを3か月)、1HP(毎日リファペンチン+イソニアジドを1か月)、4R(リファンピシン単剤4か月)になります。因みにリファペンチンは日本において未承認薬剤であり現在は使用できません。

治療に関して説明します。結核治療は近年、薬剤感受性結核・薬剤耐性結核のいずれにおいても短期化・経口化が進んでいます。4か月短期レジメンとしてリファペンチン・モキシフロキサシンなどを含む「4HPZM」などがWHOで承認され、標準6か月レジメンに代わる選択肢となりつつあります。これら短期レジメンは高い治療成功率と良好な安全性を示す一方、肝障害や薬物相互作用に注意が必要です。BPaLMレジメン(ベダキリン+プレトマニド+リネゾリド+モキシフロキサシン)6か月経口療法が標準化され、注射薬不要となりました。成功率は従来レジメンより高く、毒性(特に末梢神経障害や骨髄抑制、QT延長)への注意が必要です。ベダキリン耐性は導入から短期間で世界各地に報告されており、WGSを用いた耐性モニタリングと新規薬の開発が重要と考えます。

治療後肺障害に関してです。結核治療が成功しても、多くの患者では長期的な肺障害が残ることが報告されています。近年のコホート研究では、治療終了後も最大60%が呼吸機能障害を呈し、呼吸困難やQOL低下、死亡リスク増大に結びつくことが示されています。

主な後遺症は、線維化、気管支拡張症、慢性気道閉塞などです。WHOや国際的な専門家は「ポストTBケア」の確立を提唱しているが、現時点では標準化された介入法は存在しておりません。呼吸リハビリ、N-アセチルシステインなど酸化ストレス抑制薬、栄養改善やワクチン接種などが試験的に導入されているが、エビデンスは限定的です。PTLDに対する包括的な管理は今後の研究課題です。

これら継続的な公衆衛生上の課題に対処するには、結核ワクチンと治療薬の開発、治療期間の短縮、そして結核後遺症の管理への継続的な投資が不可欠であると思われます。

今回も日常臨床に役立つ内容で、大変勉強になりました。

次回の抄読会は11月26日になります。

ご参加の程、宜しくお願い致します。