抄読会へのご参加、ありがとうございました

抄読会の内容を振り返らせていただきます。

2024年10月抄読会

1)群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 吉田 虎士朗先生

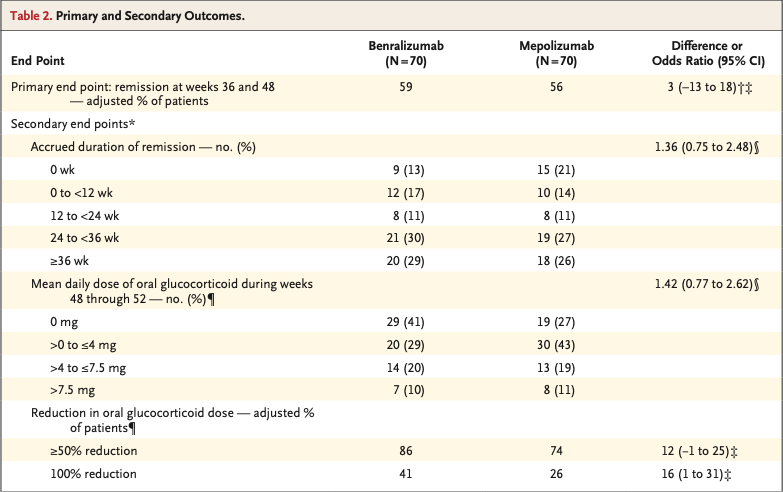

「好酸球性多発血管炎性肉芽種症に対するベンラリズマブとメポリズマブの比較」

Benralizumab versus Mepolizumab for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis. Michael E. Wechsler, et al. The New England Journal of Medicine. 2024;390:911–21.

EGPAはグルココルチコイド依存性の治療が必要となることのある難病です。これまで、MIRRA studyでメポリズマブのEGPAに対する効果が示されてきました。一方で、同じIL−5を標的とするベンラリズマブは重症喘息にのみの適応で使用されてきました。本研究ではベンラリズマブのEGPAに対する効果をメポリズマブを対照群においてRCTで検討されました。適格症例はPSL 7.5−50mg/dayのPSL使用中にも関わらず再燃または難治性の病歴を有するEGPA症例でした。メポリズマブ(300mg)もベンラリズマブ(30mg)いずれも4週ごとに投与され、主評価項目は36-48周目の寛解でした。

結果は、36-48週での寛解症例はベンラリズマブ:59/70、メポリズマブ: 56/70と両剤同等の寛解率でベンラリズマブのメポリズマブに対する非劣性が示されました。一方で副次評価項目では、両群とも患者の30%に再燃がみられ、再燃までの期間は両群で同等でした。48−52週の平均GC量はベンラリズマブ2.98±3.76mg/day, メポリズマブ3.43±4.12mg/dayでした。GC 50%以上減量率がベンラリズマブ:86%に対して、メポリズマブ:74%(両群差 12, 95%CI -1〜25)、GC 中止率については、ベンラリズマブ:41%に対し、メポリズマブ:26%(両群差 16, 95%CI 1〜31)で、ベンラリズマブにやや優位な結果が見られました。さらに、ベースラインと52週の血中好酸球数ベンラリズマブは306.0±225.0/μL→32.4±40.8/μL、メポリズマブは384.9±563.6/μL→71.8±54.4/μLとベンラリズマブで有意に低い好酸球数でした。安全性は両剤に違いは見られませんでした。本研究により, 再燃/難治性のEGPAの寛解導入において, ベンラリズマブがメポリズマブに対して非劣性であることが示されました。

今後、ベンラリズマブが自己注射製剤となり、EGPAに対する新たな選択肢となることが期待される研究結果でした。

2)公立富岡総合病院 内科 神戸 美欧先生

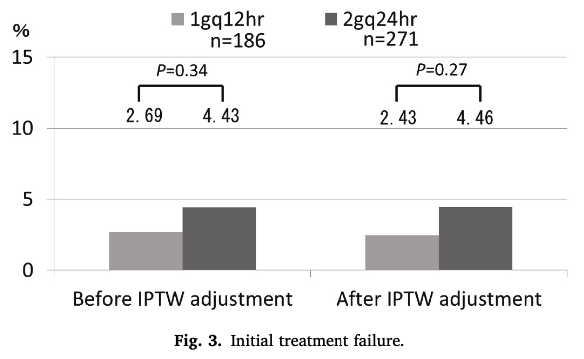

「市中肺炎に対するセフトリアキソンの用法・用量別の有効性および安全性に関する前向きコホート研究」

Comparative prospective cohort study of efficacy and safety according to dosage and administration of ceftriaxone for community-acquired pneumonia.

Nakanishi Y, et al. J Infect Chemother. 2024 Sep 7:S1341-321X(24)00257-5.

セフトリアキソンはし中肺炎(CAP)治療の第一選択として推奨されています。本研究では2010年〜2018年までに倉敷中央病院でCTRXの初期治療が行われたCAP肺炎の入院症例が後ろ向きに解析されました。主要アウトカムは初期治療の失敗でした。副次評価項目は30日死亡率および副作用の頻度でした。合計457例のCAP症例が対象となり1gを12hr毎群(1gq12hr群)→186例、2gを24hr毎群(2gq24hr群)→271例でした。

結果は、CAPの死亡率の指標であるCURB-65またはPSIについては、両群間に有意差は認めませんでした。IPTW調整後、初期治療の失敗は1gq12hr群と2gq24hr群の間で有意差はありませんでした(それぞれ2.43%対4.46%、p = 0.27)。1gq12hr群と2gq24hr群の30日死亡率に有意差を認めませんでした(それぞれ2.95%対6.43%、p = 0.13)。副作用発現率にも、有意差はありませんでした。

以上の結果から、本試験では、成人市中肺炎患者における有効性および安全性に関して、CTRX 1gq12hrと2gq24hrとの間に有意差は認められませんでしたが、CTRX 1gq12hrは副作用の観点ではより安全な選択肢である可能性が示唆されました。

3)桐生厚生総合病院 内科 大澤 翔先生

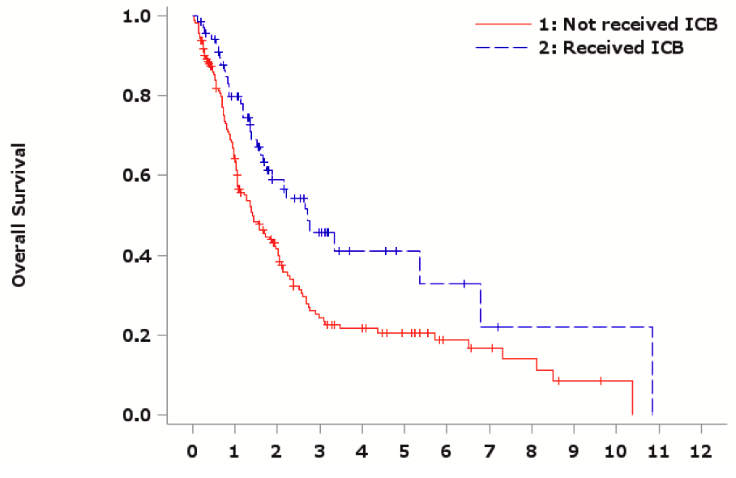

「自己免疫疾患を有する非小細胞癌患者に対する免疫チェックポイント阻害薬のリスクと生存率についての全国規模の多施設後ろ向き研究(NEJ047)」

Risk and survival of patients with non-small cell lung cancer and pre-existing autoimmune disorders receiving immune checkpoint blockade therapy: Survival analysis with inverse probability weighting from a nationwide, multi-institutional, retrospective study (NEJ047). Tetsuhiko Asao, et al. Lung Cancer. 2024 Aug: 194:107894

ICIの投与で自己免疫疾患の増悪は一定の確率(20~30%)で生じますが、その多くは軽度であるため適切に対応すれば管理できる可能性あります。本研究は、自己免疫疾患を患っているNSCLC患者に対する免疫チェックポイント阻害薬の有効性と安全性を評価するために実施された後ろ向きコホート研究です。

2010年1月から2020年2月の間にICI治療を受けたか否かを問わず、自己免疫疾患を有する進行または再発NSCLC患者、免疫チェックポイント阻害薬を受けた患者(69人)と受けていない患者(160人)が対象となりました。自己免疫疾患の増悪はICI投与患者の25.4%(18例)(関節リウマチ:6例、甲状腺炎:6例、リウマチ性多発筋痛症:2例、血清陰性滑膜炎:2例、SSc:1例

、シェーグレン症候群:1例)で、18例中15例が追加で治療を必要としました。

irAEはICB投与患者の45.1%(32例)で発生し、グレード3以上:17例 グレード4:5例 グレード5はいませんでした。頻度の高いirAEは、肺炎:8例、関節炎:3例、甲状腺機能亢進症:3例でirAEに関する有意な因子は明らかではありませんでした。化学療法併用のほうが自己免疫疾患増悪の頻度がやや多いが、有意差は認められませんでした。ただ、自己免疫疾患診断後1年以内の場合は増悪が有意に多い結果でした。ICI治療を行った群で有意にOSが延長(hazard ratio 0.43 [95 % CI, 0.26–0.70]; P= 0.0006)でした。本研究では、ICIの投与で自己免疫疾患の増悪は一定の確率(20~30%)で生じましたが、その多くは軽度であるため適切に対応すれば管理できる可能性あり、自己免疫疾患合併肺癌に対するICI治療は決して禁忌であるとは言えない結果でした。